![]()

相談者:

私は発達障害があるのですが、障害年金の対象になりますか?

![]() 回答:社会保険労務士

回答:社会保険労務士

障害年金は、原則あらゆる病気、ケガ、障害が対象となり、発達障害がある場合でも障害年金の対象となります。ですが、この病気になったら障害年金をもらえるというものではなく、病気やケガなどにより日常生活や仕事に制限がある場合にもらえることができます。

「私の病気で障害年金をもらうことができますか?」とご相談を受けることがあります。

障害年金の制度があると聞いたけど、受給することができるか不安になりますよね。

本記事では、どのような場合に障害年金を受給できるか詳しく解説します。

これから障害年金の手続きをしようと考えている方、障害年金を受給できるだろうかとお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

障害年金の対象となる病気やケガにどのようなものがある?

障害年金の対象となる病気やケガ

障害年金は、発達障害、うつ病、糖尿病やガンなど、原則あらゆる病気・ケガ・障害が対象となります。

以下は、対象となる傷病の一例です。

こちらに載っていない傷病でも障害年金の対象となりますので、年金事務所や、障害年金に詳しい社会保険労務士にご相談されるといいでしょう。

| 部位 | 傷病名 |

|---|---|

| 精神 | ADHD・自閉症スペクトラム・アスペルガー症候群・広汎性発達障害等の発達障害、うつ病、双極性障害、統合失調症、知的障害、高次脳機能障害、てんかん性精神病、アルツハイマー型認知症、器質性精神障害、頭部外傷後遺症、てんかん |

| 眼 | 網膜色素変性症・糖尿病性網膜症・緑内障・網膜剝離などの視力障害や視野障害、まぶた・眼球・瞳孔の障害 |

| 聴覚 | メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷または音響外傷による内耳障害、混合性難聴、薬物中毒による内耳障害 |

| 鼻腔機能 | 外傷性鼻科疾患 |

| 平衡機能 | メニエール病、小脳または脳幹の疾患 |

| そしゃく、嚥下機能、言語機能 | 咽頭摘出後後遺症、上下顎欠損、失語症(高次脳機能障害)、脳血管障害等による言語機能障害 |

| 肢体 | 上肢または下肢の離断または切断障害、上肢または下肢の外傷性運動障害、脳血管障害による半身麻痺、重症筋無力症、関節リウマチ、ビュルガー症、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性関節症、骨頭壊死、骨折、腰椎椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症、線維筋痛症 |

| 呼吸器疾患 | 肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、膿胸、肺線維症、原発性肺高血圧症、慢性肺血栓塞栓症 |

| 心疾患 | 慢性新包炎、リウマチ性心包炎、慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、狭心症、僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞、僧房弁狭窄症、ブルガタ症候群、胸部大動脈瘤解離、肺血栓塞栓症、肺動脈性肺高血圧症 |

| 高血圧 | 悪性高血圧、高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患 |

| 腎疾患 | 慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全 |

| 肝疾患 | 肝硬変、多発性肝腫瘍、肝癌 |

| 糖尿病 | 糖尿病、糖尿病性による合併症 |

| その他 | 再生不良性貧血、骨髄性白血病、血友病、クローン病、直腸腫瘍、膀胱腫瘍、悪性新生物、慢性疲労症候群、化学物質過敏症、脳脊髄液減少症、新型コロナウイルス感染症の後遺症、ヒト免疫不全ウイルス感染症、人工肛門、新膀胱増設 |

障害年金の対象となる病気に例外はあるの?

障害年金は、原則あらゆる病気やケガが対象となりますが、例外として、精神の病気で、「人格障害」と「神経症」は、原則として障害年金の対象とはなりません。

ただし、神経症については、「精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。」とされています。

神経症と診断されていても障害年金の対象となる可能性がありますので、障害年金に詳しい社会保険労務士に相談してみるといいでしょう。

| 神経症 | パニック障害、全般性不安障害、解離性障害、強迫性障害、急性ストレス反応、PTSD(外傷後ストレス障害)、適応障害、身体表現性障害など |

| 人格障害 | 性同一性障害、パーソナリティ障害など |

障害年金はどの程度の状態になったら受給できるの?

障害年金では、原則あらゆる病気やケガなどが対象となりますが、「病気になってしまった」、「ケガしてしまった」だけで障害年金を受給できる対象になるわけではありません。

病気やケガにより日常生活や仕事が制限されるようになった場合に対象となり、どの程度の状態になったら、障害年金の対象となるかは、厚生労働省の「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に示されています。

障害年金は、状態により重い方から1級・2級・3級まで等級がありますが、障害年金の1級・2級・3級がどれくらいの程度かは以下のとおりです。

【1級】の程度

他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方

【2級】の程度

必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方

【3級】の程度

労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方

傷病の部位別、疾患別に、日常生活や仕事でうける制限内容も変わるため、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」では、上記の考え方をベースに、傷病の部位別、疾患別に、さらに詳しく認定の基準が示されています。

(参考)発達障害の認定基準

| 等級 | 障害の程度 |

|---|---|

| 1級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの |

| 2級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの |

| 3級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの |

発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行う。

また、発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

「発達障害」に「うつ病」などが併存しているときは、「発達障害」と「うつ病」を別々に認定はしないで、「発達障害」と「うつ病」による制限を総合的に判断して認定する。

ということです。

障害者手帳を持っていないけど障害年金は受給できるの?

障害年金は1級・2級・3級とあり、障害者手帳も等級があるので混同してしまいますが、障害年金と障害者手帳とは別な制度で、認定条件も変わるため、障害者手帳を持っていなくても障害年金は認められますし、障害者手帳2級と認められていても障害年金2級が認められるとは限りません。

障害者手帳の有無で認定に影響を受けることはありません。

(参考)障害者手帳の種類

| 手帳の種類 | 対象 | 該当の障害 |

|---|---|---|

| 身体障害者手帳 | 身体の機能に一定以上の障害があると認められた方に交付される | 視覚障害、聴覚又は平衡機能の障害、音声機能・言語機能又はそしゃく機能の障害、肢体不自由 など |

| 療育手帳

(東京都:愛の手帳) |

児童相談所又は知的障害者更生相談所において、知的障害があると判定された方に交付される | 知的障害 |

| 精神障害者保健福祉手帳 | 一定程度の精神障害の状態にあることを認定するもの | 統合失調症、うつ病、双極性障害、てんかん、高次脳機能障害、発達障害、そのほかの精神疾患(ストレス関連障害等)など |

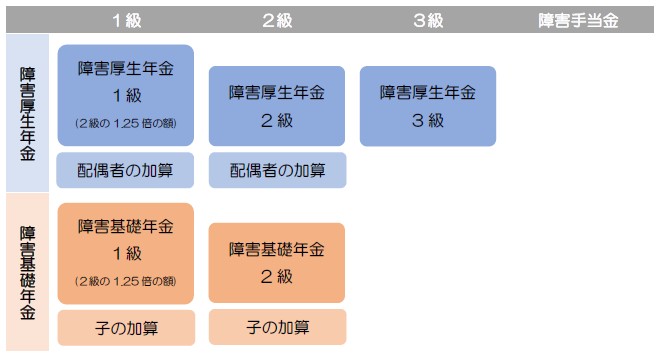

障害基礎年金と障害厚生年金と、受給するための3つの条件

- 初診日(障害の原因となった病気やケガの最初の診療日)に国民年金に加入していたか

- 初診日に厚生年金保険に加入していたか

で受給できる障害年金の種類が分かれ、等級の範囲も違います。

初診日に国民年金に加入していた場合は、障害基礎年金が受給でき、1級・2級までが範囲となり3級に該当する状態の場合は障害年金の対象となりません。

初診日に厚生年金保険に加入していた場合は、障害厚生年金が受給でき、1級・2級・3級までが等級の範囲となり、障害年金の対象となる状態が広がります。

障害基礎年金を受給するための3つの条件

| ① 初診日の条件 | 初診日に国民年金に加入していること

※初診日が、年金制度に加入していない20歳前、60歳~65歳(国内居住者)も障害基礎年金の対象となります。 |

|---|---|

| ② 保険料を払っている条件 | 初診日の前日において、保険料の納付済期間や免除期間などが一定以上あること。 |

| ③ 障害の程度の条件 | 障害の程度が1級・2級に該当すること |

障害厚生年金を受給するための3つの条件

| ① 初診日の条件 | 初診日に厚生年金に加入していること |

|---|---|

| ② 保険料を払っている条件 | 初診日の前日において、保険料の納付済期間や免除期間などが一定以上あること。 |

| ③ 障害の程度の条件 | 障害の程度が1級・2級・3級に該当すること |

初診日に加入していた年金制度によって、受給できる障害年金の種類も変わり、障害年金を受給するための3つの条件も初診日が起算となる日付で条件を満たすか判断されるため、初診日の認定は慎重に行われます。

初診日について迷うときや、初診日に問題があるときなど、自分で判断することが難しいときは、障害年金に詳しい社会保険労務士に相談されることを強くお勧めします。

障害基礎年金・障害厚生年金の受給金額

障害基礎年金の年金額

障害基礎年金の年金額は定額です。年度によって金額が少し変わります。

1年間の年金額は、1級で約100万円、2級で約80万円です。

子供(18歳になった年度末まで)がいると、人数に応じて加算があります。

1年間で1人目・2人目はそれぞれ約20万円、3人目以降はそれぞれ約8万円です。

障害厚生年金の年金額

障害厚生年金は、厚生年金に加入した期間や加入している間の給料等の額に応じて変わりますので、人によって金額は違います。厚生年金に加入した期間が長い、厚生年金に加入している時の給料額が高いと、障害厚生年金の年金額は高くなります。

障害厚生年金の1級・2級だと、等級に応じた障害基礎年金(子の加算も)も受給できます。また、配偶者(65歳未満)がいたら配偶者の加算もあり、年間約20万円です。

障害厚生年金3級は、最低保証額が決められており、年間約60万円です。

終わりに

障害年金の対象となる病気やケガについては、原則あらゆる病気やケガが対象となりますが、障害年金が受給できるかどうかについては、病気やケガの状態、日常生活や仕事で受ける制限などにより変わります。

また、初診日により、受給できる障害年金の種類や、受給するための条件を満たすか確認する時点が変わるため、初診日がいつになるかで、障害年金の受給の認定結果に大きく影響することとなります。

- まず初診日はいつになるか確認します

- 初診日に加入していた年金制度を確認し、対象となる障害年金の種類(障害基礎年金・障害厚生年金)を確認します

- 病気やケガの状態、日常生活や仕事で受ける制限が、どの程度になるか

以上を確認し、障害年金が受給できそうか判断することになります。

初診日がいつになるか、障害年金が受給できそうか、とお悩みの場合は、社会保険労務士高橋直樹事務所 までお問い合わせください。